直播帶貨投訴量增3倍穗消委:勿“只享紅利不負責任”

来源:admin 人气:0 更新:2022-03-14

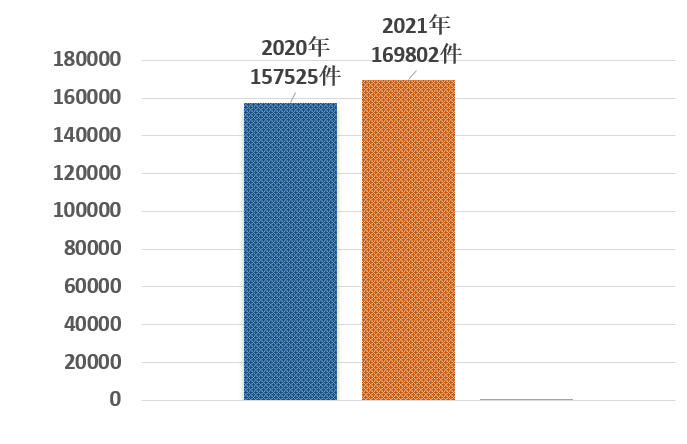

3月11日,記者從廣州市消委會“3·15”通報會上獲悉,2021年,廣州全市消委會受理消費投訴16.98萬件,其中,教育培訓類投訴同比增幅超過三成,網絡直播帶貨投訴量同比增長三倍多。

據介紹,2021年,廣州全市消委會共接待消費者來訪和咨詢10757人次;受理消費投訴169802件,投訴量與2020年同期相比增長7.79%;已經處理的155540件;經消委會介入協調並達成調解的有110222件,達成調解率爲70.86%,爲消費者挽回經濟損失1.01億元。

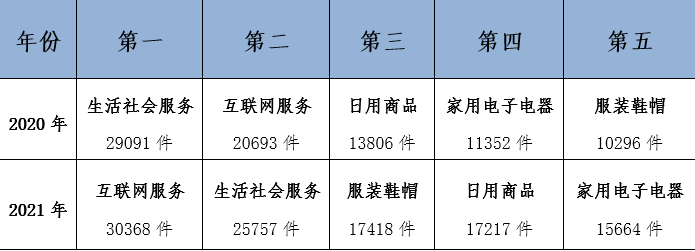

在這16.98萬件消費投訴中,所涉領域主要分布在互聯網服務、生活社會服務、服裝鞋帽類、日用商品類和家用電子電器類(投訴量前五位)。

其中,商品類投訴較去年同期增長約三成。漲幅超過30%的類別有農用生産資料類、服裝鞋帽類、煙酒飲料類、首飾及問題用品類和家用電子電器類。主要糾紛包括:服裝鞋帽類別中的商品掉色開裂等質量問題;家用電子電器類別中的商品維修、退換貨等售後服務問題;日用商品類別中的定制家具存在貨不對板、生産安裝周期較長、售後服務跟進不到位問題;首飾及文體用品類中的爭議問題主要是關于黃金類飾品的商品質量、銷售宣傳和退換貨等。

服務類投訴較去年同期有輕微下降,但其中增幅超過30%的有公共設施服務、金融服務、郵政業服務、互聯網服務和教育培訓服務等五個類別。主要糾紛包括:互聯網服務類投訴中的網絡接入服務不佳、無故開通或變更套餐要求退費、寬帶報裝後無法安裝要求退費或取消相應套餐限制、故障修複不及時等;公共設施服務類別投訴主要是網約車資費和計價的糾紛,涉及多個網約車品牌;網絡遊戲消費投訴中的網絡遊戲充值、退費、遊戲體驗和遊戲賬號被封等相關問題。

廣州市消委會介紹,當前,預付式消費模式已經滲透到消費領域的方方面面,各行各業的商家熱衷于以各種名目鼓勵消費者進行預付式消費,“雖然2021年全市消委會受理預付式消費投訴同比減少了約900宗,但從受理總量超過1.5萬件,調解成功率只有約五成的情況來看,預付式消費依舊是消費投訴的痛點和難點。當中,不乏一些知名品牌企業,在消費合同中故意設計不公平的格式合同條款‘套路’消費者”。

會上,廣州市消委會通報了全市2021年受理消費投訴熱點分析及典型案例,南都記者發現,教育培訓行業依然存在預付消費風險大的問題。

市消委會介紹,在服務類投訴中,教育培訓服務投訴超萬件,增幅超過三成。消費者主要投訴的問題,從以往的課程內容或服務質量欠佳、合同條款不公平不合理、銷售宣傳虛假或誇大等,轉向服務機構轉型、門店關閉或不再提供服務但拒絕退款。

受疫情防控和教育“雙減”等政策性因素影響,涉及學科類培訓的教育機構均面臨巨變,部分教培機構服務轉型、變更教學內容、減少教學點等方式來應對“雙減”,但由于擅自改變了服務內容導致消費者不滿。更有不少機構選擇結束業務,關門停業,使衆多預付了學費的消費者權益受損。雖然教育部門三令五申要求相關機構做好消費者的安撫和退費工作,但由于涉及面廣,消費者人數衆多,因此還是引發了大量涉及退費的投訴,導致相關投訴量明顯增長。

廣州市消委會介紹,2021年全市消委會受理直播帶貨的消費投訴共2106宗,比2020年增長了三倍多。與在傳統電商平台購物相比,通過短視頻或社交平台等渠道購物發生糾紛的消費者,普遍面臨主體難找、證據難尋、渠道不暢等困難,此類案件的調解成功率也偏低。

市消委會對相關案例研究發現,通過短視頻或社交平台進行直播帶貨的模式主要有以下三種:一是,直播過程中,主播推薦相關的商品和購買的電商平台,直接引流至電商平台;二是,在短視頻或直播屏幕下方附上購物車,消費者點擊鏈接後是跳轉到其他平台購物;三是,主播在視頻以及評論中附上私人的聯系方式,繞開電商平台,引流到其他網址或者直接通過微信進行交易。由于這些帶貨模式已非常普遍,導致部分消費者習以爲常,但卻容易忽略了其中的風險和隱患。一旦跳轉到其他鏈接後再進行交易,相關行爲就脫離了平台的監管,售後服務和資金安全都有極大風險。

消委會認爲,在短視頻或社交平台上帶貨的行爲也應遵循法律的規定,不能隨意侵害消費者的合法權益,更不能遊離于法律管束和行政監管之外。目前,國家對直播帶貨等網絡銷售行爲的管理日趨嚴格,相關的法律法規也在修訂和完善中,消委會勸誡平台經營者以及主播,切勿仍停留在“只享紅利,不負責任”的階段,應該盡早轉變觀點,重視消費者的維權訴求,積極履行法定義務和責任,共同構建積極健康、風清氣正的網絡環境。

- 上一篇:PEVC的核心競爭力——“投後賦能”

- 下一篇:新報:中國千方百計促消費穩增長

热门资讯

- 17年,从商业航母到世界级旅游目的地,正佳周年庆推出...

- 绿色建筑减碳潜力巨大 金晶科技光伏光热玻璃助力建筑节能

- 恒天财富集团荣获2021中国独立财富管理年度公司奖、中...

- 云天励飞获得BSI颁发ISOIEC 27701隐私信息管理体系国际...

- 索信达控股再获认可,稳居银行业客户资源管理解决方案...

- 苹果产业链大年即将到来,消费电子龙头蓝思科技将再迎...

- 合景泰富携手暨大成立人才发展基金,助力国际化创新人...

- 红心向党,初心永驻——江苏红运物流流动党支部召开成立仪式

- 中酱八卦晒场系列甜口甜酱油亮相长沙,瞄准调味品类新...

- 去哪儿:Z世代都是如何告别2021的?在广州,他们选择一...

- 让责任创造更多价值——巨鲸投资首届“1122巨鲸节”主题峰...

- 国电康能:奥多棉芷265MW环境友好型绿色电厂

- 科治好:张文宏教授谈到85岁才算长寿,“免疫”是长寿的关键

- 品牌至上,联袂豪门!华体会(HTH)携手曼联共赴数字体...

- 网易游戏重点开发人脸识别功能,未成年保护提升新高度

- 盛景微:大浪淘沙后的佼佼者

- 海尔食联网获中国轻工业一等成果评价

- 情系抗战老兵,传承红色精神

- 大健康赛道惊现“黑马潜力股”,荩美为何能获得院士、投...

- 燕京V10精酿白啤双11:获天猫白啤品类销售额第一