這座城市曆經歲月風雨總能淬煉升華

来源:admin 人气:0 更新:2022-04-03

上海記憶,時光珍藏。這裏是上海市檔案局、上海市檔案館。身爲上海記憶的守護者,我們以不變的誠摯向人們講述這座城市的點滴春秋,也以同樣的熱忱將它的今生故事記錄存檔。

這是一座典型的石庫門裏弄住宅,推開黑漆實木大門,站在天井內擡頭望去,暗紅的挂落門窗重現,登上二樓,窗楣邊放著一張舊式書桌。一百多年前,中國的第一個共産黨組織——中國共産黨發起組在這正式成立,革命的火種在這條不起眼的弄堂裏點燃。

100多年前,一批風華正茂的有志青年爲尋求救國救民、中華複興的道路,從上海北外灘啓程,踏上赴法勤工儉學的旅途。這其中有一長串光輝的名字:蔡和森、趙世炎、陳延年、向警予、周恩來、鄧小平、陳毅、聶榮臻、李富春、蔡暢、李立三、李維漢、王若飛……

大革命失敗後,中國革命陷入低潮,中共黨員幹部人才嚴重短缺。中共中央從1929年初至1933年初在上海舉辦的一系列短期培訓班,即中央訓練班,是我們黨曆史上最早的中央層級幹部培訓班,開創了土地革命戰爭時期幹部教育的先河,爲中國共産黨領導艱苦的土地革命戰爭提供了有力的人才保障。

1927年召開的八七會議上,毛澤東提出:“槍杆子裏面出政權!”于是,中共的“槍杆子”工作,由中央軍事部長周恩來負責。周恩來在開展軍事工作的同時,還秘密創建了情報保衛系統。而其中,赫赫有名的中央特科就創建于中國共産黨的誕生地上海。以中央特科等的創立與戰績來看,可以說,中共的情報工作、保衛工作,起點頗高。

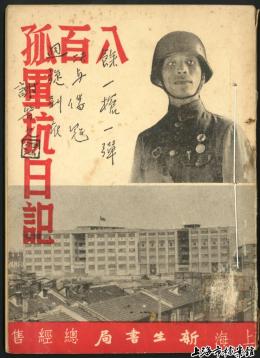

內憂外患的抗戰時期,淞滬會戰中的四行倉庫保衛戰,謝晉元率領“八百壯士”,經過四天四夜激戰,成功抵住日軍多番進攻,重振了中國軍民士氣。孤軍阻擊日軍的壯舉令人唏噓,激起人們對英雄的敬意。

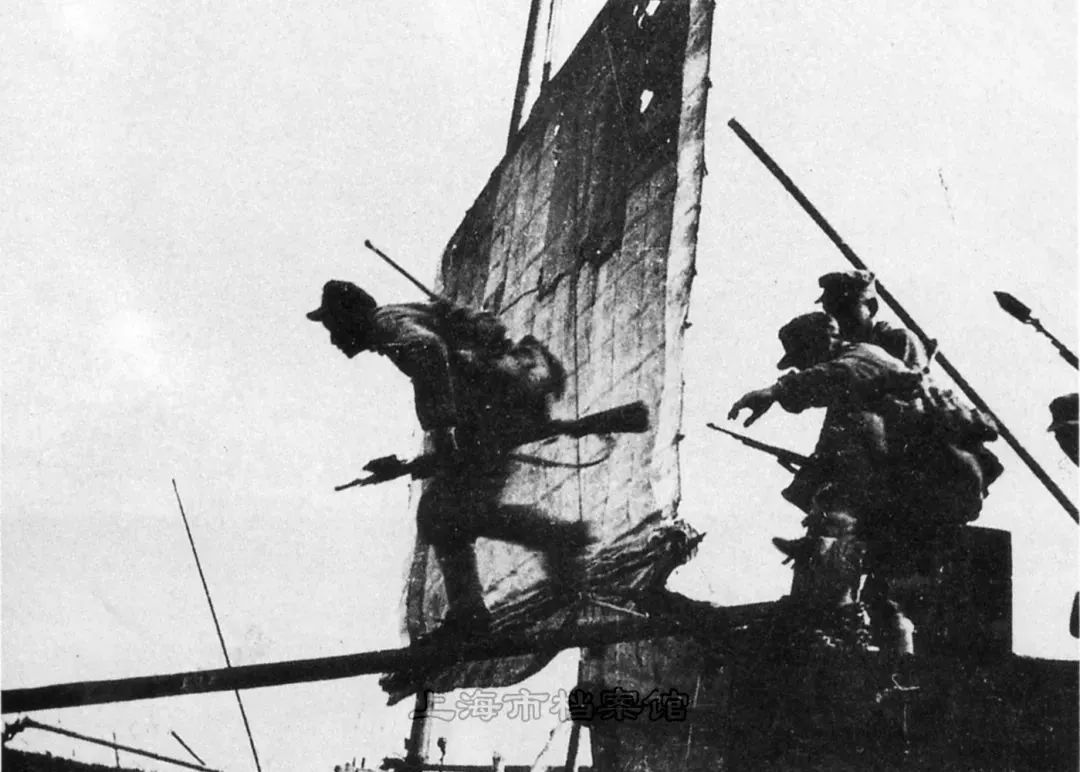

1949年四五月間,這是一個新舊交替、萬物重生的季節,一場圍繞大上海的征戰由此展開。多年後,讓我們在上海市檔案館藏珍貴檔案和曆史研究者的指引下,重走上海解放之路,看看這些地方留下了哪些可歌可泣的曆史?

1949年5月25日淩晨,蘇州河以南的上海市區解放。清晨6時05分,“大上海解放了”的聲音通過電波回響在上海天空,這是關于上海解放最早的新聞報道。5月27日,上海國民黨守城部隊投降,上海正式宣告解放。晚上7時整,上海人民廣播電台的呼號第一次從大西路7號發出。

新中國成立初期,上海在經濟建設上面臨著很大的困難。有人揚言:解放軍進得了上海,人民幣進不了上海。黨和人民政府采取有力舉措,成功組織了同投機資本作鬥爭的“銀元之戰”和“米棉之戰”,這兩場“戰役”的勝利意義“不下于淮海戰役”。

1950年,爲了保家衛國,中國人民志願軍跨過鴨綠江,奔赴朝鮮前線。與此同時,一場抗美援朝運動也在全國各地展開。上海人民與全國人民一樣用各種方式廣泛開展抗美援朝行動,同仇敵忾、同心協力,爲抗美援朝的勝利作出了不可磨滅的貢獻。

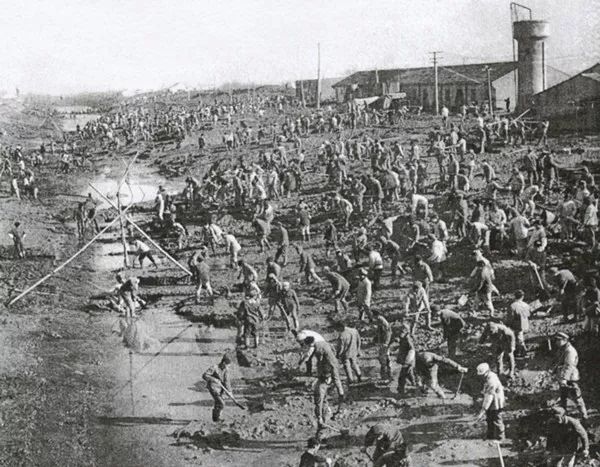

1950年代末、1960年代初,解決老百姓的吃飯、吃菜問題,成爲當時市委市政府的當務之急。爲了增産糧食蔬菜,全市人民被動員起來,大規模地圍墾崇明以及南彙、寶山、奉賢等地的灘塗荒地,向大海要土地,讓荒灘變良田……

解放之初,上海工人中,文盲、半文盲大約占75%,在紡織工人和搬運工人以及一些小企業中文盲就更多了,全市職工中文盲半文盲的人數超過70萬。自1950年開啓的“掃盲識字”運動,16年間80多萬工人學識字摘掉了“文盲”帽子,這真是一組了不起的數字!

從上海市區沿滬青平公路西行,便來到上海西郊著名的魚米之鄉青浦。很難想象當年這裏曾是全國10個血吸蟲病嚴重流行區(縣)之一。以任屯村爲例,在解放前的20年間,村裏有499人被血吸蟲病奪去了生命,占全村人口的一半。活下的461人中,97%感染血吸蟲病,連續七八年聽不到一個嬰兒的哭聲……

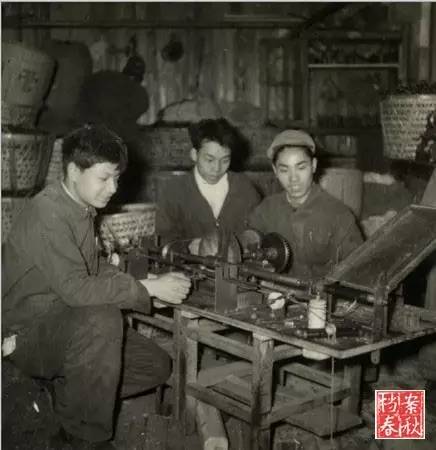

爲落實第一個五年計劃的發展需求,1958年7月,上海的一家機器廠接到了國家下達的緊急加工大型設備任務,要求在18天裏完成。沒有大型車床設備,加工大零件有困難。于是工人們在簡陋的生産條件下,以小攻大,完成了幾乎不可能完成的任務。

交通大學從上海西遷古都西安,是新中國高等教育曆史上的一件大事。當時17位交大黨委委員中的16位遷到西安,西遷的教授、副教授、講師和助教占到交大教師總數的70%以上,他們舍棄上海優越的生活,義無反顧地成爲黃土地上的高教拓荒者。

1949~1985年間,上海是全國排名首位的棉紡織工業基地,棉紡織工業占全國同期棉紗産量的22.7%、棉布産量的21.0%,同時也是上海工業的擎天柱之一,産值約占上海工業總産值的1/5,以紡織女工爲主的50余萬紡織職工,成爲上海産業大軍中的先鋒勁旅,書寫了她們的“致青春”故事。

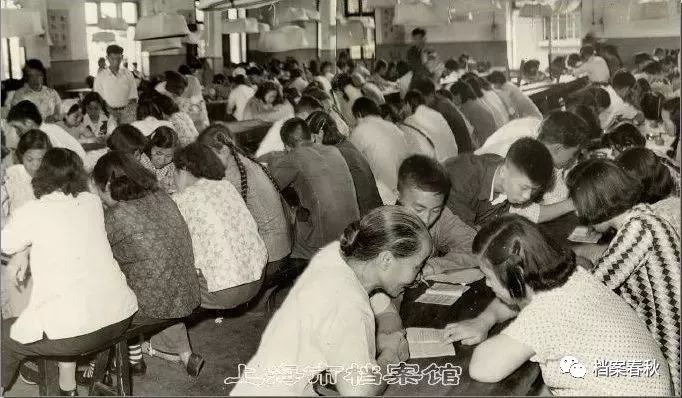

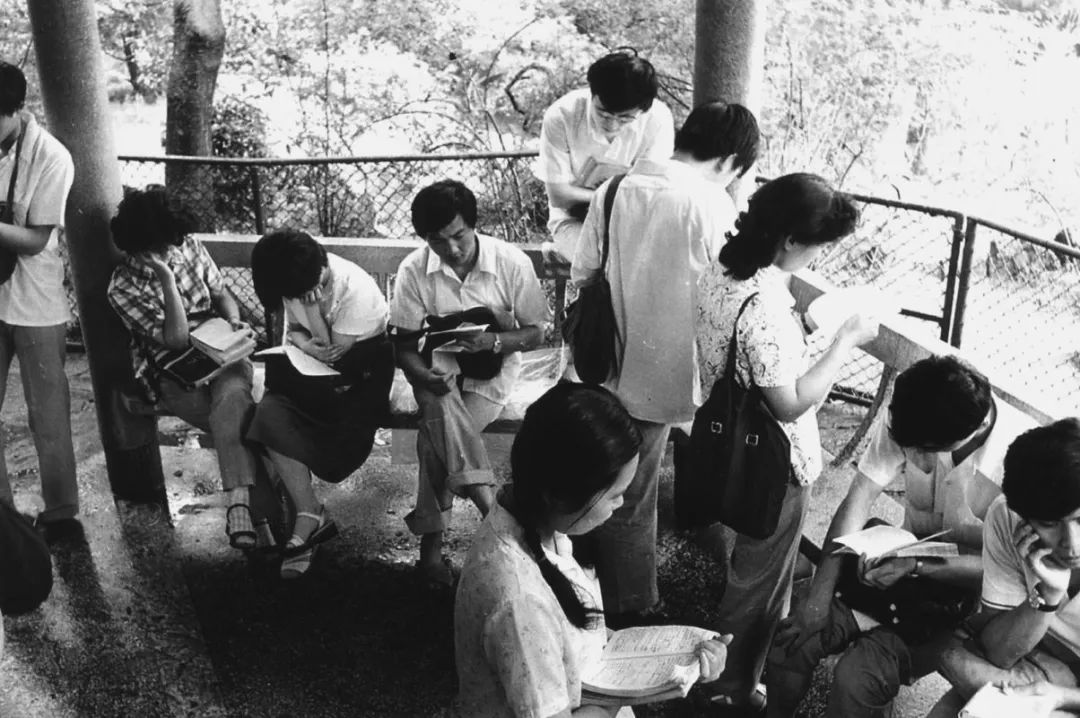

1970年代末到1980年代,社會釋放了空前的讀書熱,上海進入一個全民閱讀時代。圖書館門前站滿了等候開門的讀者,新華書店門口排起了長隊,公園裏隨處可見捧著書本的讀書人。大家都有一個共同心願,就是要把“失去的時間”補回來,滿懷熱情參加文化知識補習,力圖改變個人命運,重塑人生之路。

1988年初,上海的甲肝疫情來襲。當年1月19日至3月18日,累計發病292301例。在全市人民的共同努力下,原本預計春節後會出現的第二個流行高峰並未出現,至3月份,疫情基本控制。回顧30多年前的這場防疫大戰,有許多有益經驗仍可借鑒。

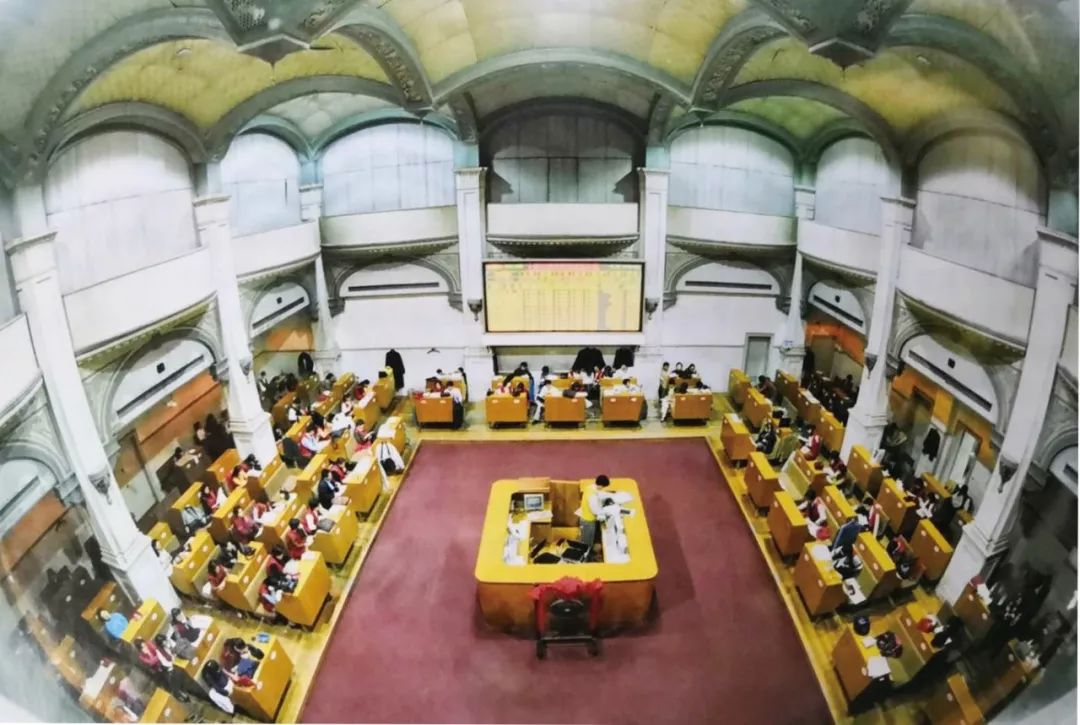

1990年11月26日,上海證券交易所宣告成立,並于同年12月19日正式開業。創建上海證券交易所的曲折曆程,其中所體現出的敢闖敢試、敢爲人先的改革精神,正是新中國證券事業得以實現從無到有、從小到大、從封閉到開放的動力之源。

曾經的上海,給全國貢獻了1/6的財政,上交後余下的財政收入僅能保證城市最低維護成本,住房擁擠、交通堵塞、環境汙染等愈發顯現。1990年初,鄧小平同志到上海歡度春節,他在聽取了上海領導人彙報後,把眼光投向了與浦西僅一江之隔的浦東,鼓勵上海打出這張“我們的王牌”。

2003年春,突如其來的傳染性非典型肺炎(簡稱“非典”)席卷了包括上海在內的24個省、自治區、直轄市。上海人民緊急行動,團結合作,不畏艱險,守望相助,取得了防治傳染性非典型肺炎的全面勝利。“非典”疫情之後,作爲市政府“一號工程”,上海市公共衛生臨床中心遷址金山。

位于上海城市東北角的遼源新村迎來了好消息:江浦路街道162街坊舊區改造的居民,迎來集中搬場,喬遷新居在望。一溜搬場車齊齊發動,這片兩萬戶老房子的居民們,終于要告別煤衛合用的日子了!搬家的車開向新生活,過去的記憶也留在親曆者的心間。

浦東改革開放已走入了第32個年頭,從全國第一個保稅區、第一個綜合配套改革試點,到第一個自由貿易試驗區,浦東在全國創造了50多個“第一”。這些“第一”就像種子,播撒在改革的試驗田裏,收獲了豐碩的果實,也印記下先行者敢闖敢試的足迹。

申城迎來疫情大考,“疫”起擔當,衆志成城,大家同心協力守護一座城。他們堅守在工作、防疫第一線,他們中有許多人毅然變身“大白”,沖在前、不停歇,有人消毒、有人送菜、有人指揮、有人引導……在艱難時刻,承擔起維護城市如常運轉的重要一環 。

热门资讯

- 17年,从商业航母到世界级旅游目的地,正佳周年庆推出...

- 绿色建筑减碳潜力巨大 金晶科技光伏光热玻璃助力建筑节能

- 恒天财富集团荣获2021中国独立财富管理年度公司奖、中...

- 云天励飞获得BSI颁发ISOIEC 27701隐私信息管理体系国际...

- 索信达控股再获认可,稳居银行业客户资源管理解决方案...

- 苹果产业链大年即将到来,消费电子龙头蓝思科技将再迎...

- 合景泰富携手暨大成立人才发展基金,助力国际化创新人...

- 红心向党,初心永驻——江苏红运物流流动党支部召开成立仪式

- 中酱八卦晒场系列甜口甜酱油亮相长沙,瞄准调味品类新...

- 去哪儿:Z世代都是如何告别2021的?在广州,他们选择一...

- 让责任创造更多价值——巨鲸投资首届“1122巨鲸节”主题峰...

- 国电康能:奥多棉芷265MW环境友好型绿色电厂

- 科治好:张文宏教授谈到85岁才算长寿,“免疫”是长寿的关键

- 品牌至上,联袂豪门!华体会(HTH)携手曼联共赴数字体...

- 网易游戏重点开发人脸识别功能,未成年保护提升新高度

- 盛景微:大浪淘沙后的佼佼者

- 海尔食联网获中国轻工业一等成果评价

- 情系抗战老兵,传承红色精神

- 大健康赛道惊现“黑马潜力股”,荩美为何能获得院士、投...

- 燕京V10精酿白啤双11:获天猫白啤品类销售额第一