這是一次能上天的訪談

来源:admin 人气:0 更新:2022-03-10

看到這些網友評價,你是不是好奇發生了什麽?不瞞你說,新華社新媒體中心制作了一組能上天、瞬移、跨維度的系列訪談,一經推出,燃爆全網。

2022年全國兩會前夕,新媒體中心新立方智能化演播室再次給靈感安上技術的馬達,繼“全息異地同屏訪談”“2021年全國兩會5G沈浸式多地跨屏訪談”之後,推出“2022年全國兩會融屏訪談”。從“同屏”到“跨屏”再到“融屏”,新立方智能化演播室再次技術升級,引領行業創新,賦能兩會創新報道,滿足網友新期待。

首篇“天地融屏|王亞平代表在太空講述履職故事”在新華社客戶端和微信公衆號一上線就“炸開了鍋”,全網置頂推薦展示,綜合傳播量上億次,被新浪、百度、網易、今日頭條等107家網站、新媒體平台和社交媒體平台轉載。一年一度的“代表履職”系列訪談再次火出了圈,形成刷屏之效。

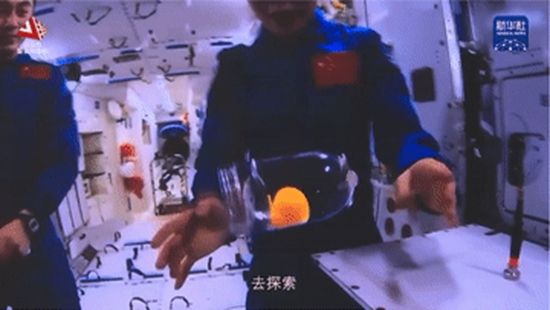

在距離地面400公裏的太空上,王亞平代表正在執行任務,無法參加今年全國兩會。她是中國首位“太空教師”、首個進駐中國空間站的女航天員,她廣受國內外關注。演播室團隊運用虛擬空間、XR等創新技術,將身處北京演播室的新華社主持人“送上”太空,“走”進中國空間站,與王亞平代表實現“裸眼3D”般的面對面交流,而且是全實景、真融屏。

策劃前期,技術團隊用5G融屏+沈浸式技術,通過新立方智能化演播室,創新場景呈現和拍攝形式,把中國空間站“搬進”了演播室。

“中國空間站的拍攝並不容易,在取得相關支持後,如何在不影響王亞平代表執行任務的同時,實現高效合作,是我們需要考慮的。”新華社解放軍分社總編室主任李國利說。

本次天地交融的太空獨家專訪,實現了專業、權威、技術、美學的完美結合,凸顯出新華社在重要時政報道中獨樹一幟的融合傳播新優勢。王亞平雖然此次不能抵達全國“兩會現場”,但通過技術突破,實現了真人與數字環境完美交融。衆多網友贊歎“不可思議的對話,感歎科技的魅力”“全息影像,身臨其境”。

“出圈並不是偶然。我們持續調研最新最前沿的技術,一直思考如何將這些技術在新聞報道中進行有效轉化,嘗試將多項技術進行整合。從技術到策劃都有儲備,才能在需要的時候,及時做出受衆喜愛的創意報道。”新媒體中心技術項目部導播鄭常說。

訪談中,王亞平代表介紹:她竭力爲航天事業代言,爲科技人員發聲,吸引更多人加入航天強國、航天報國的夢想征途中。

“看到主持人與王亞平代表同框對話的場景,我感到很振奮,新技術的加持不僅豐富了新聞産品的視覺效果,同時也爲新媒體報道的無限擴展提供可能。”新媒體中心客戶端編輯孔唯千說。

“報道通過自帶流量的王亞平,讓全世界網友把關注點落在我國科教發展,特別是戰略高科技領域的重大突破上。”新媒體中心新媒體部副主任黃慶華說。

當下,“虛擬現實”大火,演播室團隊思考維度是否也能“同”“跨”“融”?經過商討,團隊決定將全國人大代表朱國萍的訪談放入虛擬場景中。

朱國萍是上海市長甯區虹橋萍聚工作室黨支部書記,是一位有著30多年從業經曆的社區工作者。今年,她關注未來社區發展和智能化社會建設的有關話題。

“十四五”時期,黨中央、國務院將加強城鄉社區服務擺在更加突出的位置,首次將城鄉社區服務體系建設規劃列爲“十四五”時期重點專項規劃之一。以後的社區究竟會變成什麽樣?這樣的未來場景,不僅是朱國萍代表想看到的,也是很多網友所期待的。

“虛擬世界可以構造仿真現實,通過搭建‘未來社區’,實現訪談內容和報道形式的有機結合。”新媒體中心客戶端主編王浩程說。

“這樣的報道形式前所未有,屬國內首創,目前沒有可供借鑒的案例參考,團隊只能基于自身理解摸索前進。錄制虛擬場景中的人物時,反複拍攝了三次才達到想要的效果,耗費了兩天時間。”鄭常說。

最終,産品順利上線播發。真人與虛擬空間的結合,實現了現實世界與虛擬世界的交彙融合、互動訪談與科幻場景的跨界創新,爲受衆帶來新奇、獨特的沈浸式觀看體驗。

同時,團隊與百度希壤元宇宙平台合作,打造了線上映射展廳——新立方數字發布廳,用來展示此次新華社兩會跨屏訪談內容。受衆不僅可以個性化定制自己的虛擬形象,通過自己的“數字分身”走進新立方數字發布廳,在虛擬空間中實時觀看此次訪談節目,更可以近距離實現受衆間的實時互動,打破交流的“次元壁”,一邊暢聽代表訪談,一邊暢聊觀看體會,使受衆感受到虛實結合的無限可能。

在第三期訪談中,主持人通過融屏“來”到洱海邊,相遇已從事洱海保護工作31年的全國人大代表楊曉雪。他們一起欣賞自帶濾鏡的美景,暢談洱海保護工作的故事。

“雖然這次拍攝對我們而言已是駕輕就熟,但如何讓畫面更加真實甚至虛實難辨,是本期制作思考的重點。我們甚至注意到了影子的效果。”新媒體中心客戶端編輯邱世傑說。

團隊發現,以往的制作中,真人可以實現同屏、跨屏、融屏,但是影子不行,這會大大降低畫面所呈現的真實感。

“比如這期錄制,楊曉雪代表在互動中,影子是和她一起運動的,但是主持人沒有影子,這讓我們無法接受。”邱世傑說。

爲了攻克這一問題,團隊成員通過走訪調研,發現可以利用AI實時影像跟蹤技術將倒影與人物同步觸發,實現影隨身動,讓空間感更加立體,融屏采訪的真實感也再次升級。

這並不是新媒體中心以“技術+創意+美學”賦能新聞報道的首次創新。從5G遠程同屏訪談,到強調沈浸感和三維透視的場景複現,再到今年的虛實交互,新立方智能化演播室團隊不斷前行,不斷突破,始終在行業中引領著報道方式的創新。

“說起來容易,過程卻充滿了艱辛。創新不是每天都有的,當發現適用技術後,除了技術樣片,沒有任何可參考借鑒的案例,完全是摸著石頭過河。”鄭常說。

热门资讯

- 17年,从商业航母到世界级旅游目的地,正佳周年庆推出...

- 绿色建筑减碳潜力巨大 金晶科技光伏光热玻璃助力建筑节能

- 恒天财富集团荣获2021中国独立财富管理年度公司奖、中...

- 云天励飞获得BSI颁发ISOIEC 27701隐私信息管理体系国际...

- 索信达控股再获认可,稳居银行业客户资源管理解决方案...

- 苹果产业链大年即将到来,消费电子龙头蓝思科技将再迎...

- 合景泰富携手暨大成立人才发展基金,助力国际化创新人...

- 红心向党,初心永驻——江苏红运物流流动党支部召开成立仪式

- 中酱八卦晒场系列甜口甜酱油亮相长沙,瞄准调味品类新...

- 去哪儿:Z世代都是如何告别2021的?在广州,他们选择一...

- 让责任创造更多价值——巨鲸投资首届“1122巨鲸节”主题峰...

- 国电康能:奥多棉芷265MW环境友好型绿色电厂

- 科治好:张文宏教授谈到85岁才算长寿,“免疫”是长寿的关键

- 品牌至上,联袂豪门!华体会(HTH)携手曼联共赴数字体...

- 网易游戏重点开发人脸识别功能,未成年保护提升新高度

- 盛景微:大浪淘沙后的佼佼者

- 海尔食联网获中国轻工业一等成果评价

- 情系抗战老兵,传承红色精神

- 大健康赛道惊现“黑马潜力股”,荩美为何能获得院士、投...

- 燕京V10精酿白啤双11:获天猫白啤品类销售额第一